孙宇凡评《社会理论二十讲》(如何走出超越美国中心主义的社会理论叙事的道路)

《社会理论二十讲》,[德]汉斯·约阿斯、沃尔夫冈·克诺伯著,郑作彧译,上海人民出版,2021年9月出版,533页,128.00元

汉斯·约阿斯(Hans Joas)和沃尔夫冈·克诺伯(Wolfgang Knöbl)合著的《社会理论二十讲》(Sozialtheorie. Zwanzig einführende Vorlesungen)近日由南京大学社会学教授郑作彧从德文翻译成中文出版。自2004年德文版发行以来,这本书已被美国纽约大学、意大利特伦特大学等多所高校列为教材。2009年其英译本出版后,美国、英国、法国、葡萄牙等地的社会学刊物亦刊发书评,交口称誉。著名权力理论学者和古典社会理论研究专家史蒂芬·卢克斯(Steven Lukes, 2013)表示,希望读者不仅把这本书当成教学工具,也要看到其中的学术贡献。下文将延伸这种思路,通过回顾社会学教材史,检视这本教材作为学术成果,如何走出了一条超越美国中心主义的社会理论叙事的道路。

西方社会学教材史

这本书的标题太像教材的名字,以至于读者会有这样的疑问:一本教材如何具有学术贡献?为这本教材的学术贡献正名,我们不妨先溯源社会学教材史。

诚然,教材的定位是面向学生,介绍本学科里相较完整的内容,而非向学界同行介绍前沿或特定方向的深刻内容。因此,至少就美国社会学界来说,社会学教材作者群里少见一流原创学者。但是,历史并非一贯如此。二十世纪二十年代,哈佛大学社会学系教授、俄裔社会理论家索罗金就指出当时美国和欧洲相反的状况:欧洲的社会学作品大多是关注分支的专题研究,美国的社会学家则喜欢把精力放在教材写作(转引自Manza, Sauder and Wright, 2010)。这个态度颇有延续性,以至于美国社会学学会的前四十位主席中有二十七位写过教材(转引自Manza, Sauder and Wright, 2010)。

但到二战后,尤其是上世纪七八十年代以来,高教界的三大因素转变了这个局势:一是美国高等教育出版行业由编辑主导转向市场导向,涌现了大型的高教与学术商业集团(Thornton, 2004);二是美国社会学学生注册人数下降(对比政治学、心理学和经济学,可见House, 2019);三是大学机构随着排名体系和市场化而不断分化,高精尖的研究型大学更加注重研究产出(对法学院的影响见Espeland and Sauder, 2016)。

于是,如今美国社会学教材领域便出现了以下变化(Manza, Sauder and Wright, 2010):由于教材市场规模变小,出版商必须走向下沉市场,为规避风险其出版态度趋于保守。业界非常清楚,自己的教材不会流向顶尖大学或文理学院,因为那里的老师往往自主安排论文或专著章节让学生阅读,而不太喜欢教材取向的教学。教材的主要受众是社区大学、一般公立大学的学生,甚至只是社会学通识课的学生。同样,教材写作者也大都来自一般公立大学,其日常工作以教学而非研究为主,他们已经不太关注学界顶尖刊物的动态了。从出版业和教材写作者的互动来看,出版方明白打造一本畅销教材耗时耗力,便通过科层管理模式压制教材作者大规模更新的意愿,出版方更希望延续过去的成功模式,能不更新就不更新。

因此,社会学的教材内容往往陈旧过时,但出版产业界的惯性与压力、写作者自己的教学保守取向,使得这个问题成为“房间中的大象”,没人愿意当那个直言“皇帝的新装”的孩子。

回望这段社会学教材历史,《社会学理论二十讲》作为一本教材的特殊之处就不难理解了。一方面,该书第一作者约阿斯是社会学理论的创作者,以实用主义社会理论、宗教与战争社会学研究闻名,并且任教于欧美一流的研究型大学(Joas,1993,1996)。他这本教材的撰写思路,也受到自己的学术研究成果影响,尤其反映在通过实用主义理论框架评点各派理论的得失,以及从各家理论延伸到宗教与战争议题的具体研究。该书的第十九讲《新实用主义》专门介绍了约阿斯的著作《行动的创造性》(The Creativity of Action)。这本书自1996年问世以来,已经被引用近两千五百次,影响波及管理学和政治学(Weik,2012;Zacka,2017)。社会理论类旗帜性刊物《社会学理论》(Sociological Theory,1999年第三期)甚至辟专栏讨论过该书。另一方面,《社会学理论二十讲》英译本的出版机构是剑桥大学出版社,而非培生集团(Pearson)等高教教材的商业出版公司。这是顶尖研究型大学学者走的另一条教材之路——由课堂教学产出原创研究的模式。

实际上,我们同样能在英文出版界看到类似著作。比如历史与经济社会学家亚瑟·斯汀康比(Arthur Stinchcombe)的《社会研究的逻辑》(The Logic of Social Research, 2005),是基于他在美国西北大学社会学系课程的多年讲义;社会学理论家杰弗里·亚历山大(Jeffrey Alexander)的《二战以来社会学理论二十讲》(Twenty Lectures: Sociological Theory Since World War II, 1987)基于他在加州大学洛杉矶分校的多年授课内容整理而成。虽然这些书同样来自课堂教学,但社会学界没有忽视它们的学术贡献。美国社会学会比较历史分析分会就办过一场简要辩论,请《社会研究的逻辑》的作者和当代社会学名著《历史的逻辑》的作者休厄尔(William Sewell Jr.)、《信任与统治》的作者蒂利(Charles Tilly)评论彼此的著作(Sewell, Stinchcombe, and Tilly, 2007)。

回溯来看,德国的研究型大学在十九世纪末、二十世纪初形成之时,课堂教学一直是学术生产的重要方式。德国大学教授决定开授的课程的主题,就是自己正在研究的议题。在开课之前,他们就已经和出版社联系好,确定会出版这门课的讲义。此后,教授逐周撰写讲义,并根据上课情况即时修正。课程结束后,教授很快将教学讲义修订成书,交予出版社出版。由于德国当时在学术界的强势地位,这种模式也传播到美国。我们看到,二十世纪上半叶美国学者的很多优秀著作都是这么生产的,比如米德(George Mead)的《现在的哲学》和杜威的《经验与自然》就是基于卡鲁斯基金会赞助的演讲(详见杜威全集中多卷《文本说明》部分,例如杜威,2015:333-343)。只不过,时至今日,至少在英文环境下,这种模式已相对少见,可能只在精英大学才能看到,与前述高教教材商业出版模式产生了分化。相较于杜威时代授课和出版相对同步且快速的模式,如今美国精英大学社会学教授在出版课堂教学记录时更加谨慎,经常历时十数年才将讲义作为研究成果出版。

《社会理论二十讲》作为学术成果的教材形式,正是德国模式延伸到今的体现。如其导论所言,这本书可以追溯到约阿斯1985年在芝加哥大学担任客座教授时开设的课程。之后,除了在芝大,他还陆续在德国的爱尔兰根-纽伦堡大学、柏林自由大学等地任教,同样讲授相关理论内容。根据课堂上的学生反馈和学界发展,作者也同步修订了课堂教授内容。经历了二十年左右的教学与研究,他才在《导论》里写下这样一句话:“我们相信现在已经到了一个阶段,让我们课程里的各种构想与理论概览能够走出教室,甚至能满足(来自)非相关科系,但对这方面有兴趣的读者的需求,让大家能了解大约在二战之后,‘社会理论’这个领域在国际上的发展。”(第1页)

汉斯·约阿斯

社会理论的美国中心主义

不同的教材出版模式让《社会理论二十讲》有可能做出具有原创性的学术贡献。这本书封面上的推荐语写道:“作者打破了社会学理论研究的‘美国中心主义’视角,建立了一个更为全面的现代西方社会理论框架,为读者了解当代社会学理论的发展提供了更多元的视角。”理解这本书的学术贡献,首先要回答:何谓“美国中心主义”?

“美国中心主义”不是说只讲美国人的理论,而是指美国社会学理论的两种叙事:一是结构功能派、冲突学派、象征互动论的“三分天下”叙事;一是分支社会学丰富发展后,对于抽象的欧陆理论的拒斥。

先说“三分天下”叙事。教材出版产业化的问题,带来了社会学理论刻板的、美国中心式的叙事。正如《社会理论二十讲》第三讲“迈向规范主义功能论的帕森斯”所言,二战后的美国社会学理论,逐渐由帕森斯(Talcott Parsons)的结构功能派占据主导,探索社会系统的运作需要满足哪些条件、某些社会现象要在更大的社会系统中发挥什么样的作用,因此也乐于探讨人的成长要学习哪些社会角色、内化哪些文化价值、形成什么样的人格倾向。这种颇有目的论取向的分析模式难以适应研究逐渐成长的“婴儿潮”一代,尤其反映在帕森斯分析美国教育的时候,难以处理青年反抗文化(Parsons, 1959)。正在这个时候,有了约阿斯和克诺伯在第六讲“诠释取向(1):象征互动论”和第八讲“冲突社会学/冲突理论”介绍的内容:人们如何相互协商以创造文化价值与社会制度?为什么社会运作也有冲突与变迁?这三个流派都在1960年代左右逐渐成熟,成为社会学的重要叙事结构。结合上述的教材出版产业化问题更能看出,这套“三分天下”的框架在1970年代被入门畅销书采用和普及,并使得出版方不愿轻易更改框架(Manza, Sauder and Wright, 2010)。但是,这一框架的代价是,剔除那些不容易与这三大框架相容的部分,合并那些和这三大框架接近的理论。

帕森斯

再说分支社会学理论转向带来的对欧陆理论的拒斥。美国建立了上述的“三分天下”理论传统叙事之后,也迎来了各大分支社会学的发展(例如组织、经济、文化、性别社会学),美国社会学界更加关注从分支经验研究中提炼的理论,而非直接关注超越分支研究的、宏大抽象的理论。杜克大学社会学教授基兰·希利(Kieran Healy,2014)以十年为区间,列出社会学界引用量最高的十篇论文。他发现1970年代之前,宏大理论论文能排到前十名的清单里,但1970年代以来,组织、文化、性别、经济等分支社会学代表作取代了宏大理论文章的位置成为热点,甚至到二十一世纪以后,不再有宏大理论文章能排进来了。约阿斯和克诺伯在书里也说,1970年代以来社会学理论的重心从美国又转向了欧洲。但是,美国社会学这一转向使得它再引进欧洲理论时颇有选择性。我们今天看到布迪厄比卢曼、吉登斯、哈贝马斯在美国社会学界更有影响力,部分原因也在于布迪厄是经验研究起家的学者,直到四十多岁才出版了自己第一本真正意义上的理论专著(Ollion and Abbott,2016;Schmitz,2018)。反观其他几位学者,理论研究更加纯粹、视野更为宏大。现任《美国社会学评论》(American Sociological Review)主编、加州大学洛杉矶分校社会学教授奥马尔·利萨尔多(Omar Lizardo)在使用《社会学理论二十讲》作为理论课的主要教材时,甚至避而不谈“哈贝马斯与批判理论”(第九讲)、“哈贝马斯的‘沟通行动’理论”(第十讲)、“把功能发展到极致的卢曼”(第十一讲)这三章和德国理论密切相关的领域。芝加哥大学社会学系阿博特(Andrew Abbott)教授以社会理论研究见长,但是他在引导学生做研究的《数字论文》(Digital Paper)一书中,也直接说:

阅读现代法国理论文章,最好阅读速度快一些,并且不要注意其中的逻辑和论证,因为它们往往不太有这方面的东西。不过,这些文章通常很优美和令人受启发。德国理论文章的问题有些不同,它们总是使用来自德国观念论传统的专业术语,除非你已经对康德、黑格尔、海德格尔等有所了解,不然你难以理解。如果你的研究课题要读德国理论,那要找些不错的二手读物。(Abbott,2014:141)

对比来看,被美国忽视的学者及其理论,在欧洲等地区的社会理论教学中却非常重要。德国学者统计过该国七十二所高校的两千四百十八份社会理论课程大纲,发现“卢曼”出现的次数最多,其次才是布迪厄和韦伯(Döpking,2016)。即使同为北美国家,加拿大的社会理论教学也相当重视欧洲思想家,不管是古典的马克思还是当代的哈贝马斯、吉登斯,都在该国的相关课程大纲里占有一席之地(Guzman and Silver,2018)。

总之,美国中心主义的社会学理论叙事就是基于1960年代形成的功能-冲突-象征互动“三分天下”叙事,而该叙事之所以延续和扩散,不仅是因为出版业刻意传播,也由于美国学界转向分支理论后,缺乏引入抽象的、超越分支的欧陆理论的兴趣,更无心再产生可替代的宏大理论。

超越美国中心主义

约阿斯和克诺伯在他们的书里是如何打破和超越这套美国中心主义叙事的呢?他们从三个角度入手:一是将美国理论框架放到他国检验;二是将美国传统和他国传统结合起来;三是介绍他国独立的理论传统。

先看对于美国理论的世界检验。这本书有一讲内容十分重要,却常被社会理论教材忽视,即第十三讲“‘帕森斯主义’与‘现代化理论’的翻新”。常见的社会理论教材只谈到功能学派在美国的帕森斯及其学生默顿(Robert Merton)这“两座大山”(Korom,2021),甚少关注该学派的其他学生和后续发展。但两位作者单开一章,讲述了功能学派理论变身为现代化理论所产生的经验研究影响及其“非美国”效应。从纯理论角度思考,功能学派以当前社会状态为预设,思考社会成员如何适应与内化当前社会的价值与制度,从现实社会角度来看,这一学派即以二战后的美国社会作为值得追求的理想目标,思考第三世界国家如何适应与内化现代的价值与制度,比如在工作风格方面,如何讲究人脉关系和规章制度。两位作者尤其谈到以色列社会学家艾森斯塔特(Shmuel N. Eisenstadt)的作品,认为他在发展功能学派理论的同时,还将其运用到古代帝国比较分析、轴心文明突破的研究,将当代西方社会解释为历史变迁的偶然后果而非唯一的理想目标,反驳了单一线性的现代性理论、发展了多元现代性理论。

再看美国和他国传统的汇聚。两位作者指出,冲突学派的建立是由美籍德裔学者科塞(Lewis Coser)、本迪克斯(Reinhard Bendix),英国学者洛克伍德(David Lockwood)、雷克斯(John Rex),以及德国学者达伦多夫(Ralf Dahrendorf)共同参与的。“三分天下”中的冲突派框架并非美国独自的事业,而是跨国的合作成果。不止于此,两位作者通过仔细比较这些学者的立场、后续传承以及他们对帕森斯的批评性看法,指出冲突学派只是个松散的名称,难以像功能学派那样成为一个严格的“学派”,从而解构了“三分天下”的定义。更有趣的是,约阿斯和克诺伯讲述了英国的冲突学派如何在英国自主发展出新理论。在第十二讲“吉登斯的结构化与较新的英国权力社会学”一章中,他们指出洛克伍德虽然希望引入冲突分析,批评功能学派,但是却引导出后来的吉登斯、迈克尔·曼的权力社会学,后者关注战争、暴力等影响社会变迁的重要议题。他们尤其指出,英国的这个独特发展,也离不开该国社会学特有的马克思主义取向以及埃利亚斯(Norbert Elias)的影响。因此,我们在这里看到美国冲突学派的英国化,是既引入美国的冲突学派学说又结合本国传统的思想过程。对照来看,由于美国社会学缺乏英国那样的马克思主义传统,冲突社会学分析只能局限在劳工、世界体系的研究取向之中,难以扩散形成普遍理论(Manza and McCarthy,2011)。如上面提到的芝大社会学教授阿博特,同样在发展社会变迁的过程理论,但却忽视了埃利亚斯的类似工作,引发了欧洲同行的不满(Mennell, 2017)。

最后看各国相对自主的理论传统。《社会理论二十讲》花了三章专门谈法国的发展:第十四讲“结构主义与后结构主义”、第十五讲“在结构主义与实践理论之间——布迪厄的文化社会学”、第十六讲“法国反结构主义者”。光是第十三讲的开头,就能看出法国的独特性。两位作者这样说:

如果读者将到目前为止的十三讲回顾一遍,可能会有一个印象,觉得现代社会学理论仿佛主要是美国、英国和德国的事,其他国家只是配角。但这不是事实。我们到目前为止的介绍之所以会呈现出(地理上的)重点区域,是因为这些国家的社会学传统很关注彼此,而且大多时候会对彼此有很及时的回应。……法国的社会科学与人文科学,在二十世纪六十年代末构筑出了一片自给自足的大陆。这是由于法国一直以来都有活跃且丰富的知识传统,这个传统为这个国家的独立(如果不说是“孤立”的话)发展提供了基础,特别是社会学。(303页)

两位作者指出,帕森斯的学派虽然称为“结构功能论”,但并没有认真处理何谓“结构”,更多关注的是“功能”。法国人拾起了这个失落的“结构”,探讨了深层的、客观的、富有差异与组合的符号关系,比如亲属结构、语言结构等。这些结构不因个别主体而异,具有稳固的形态。两位作者先介绍了人类学家列维-施特劳斯,然后讨论从其理论出发、走向不一样道路的“后结构主义者”,如德里达、利奥塔、鲍德里亚。这些后结构主义者不认为结构是同一和稳定的,强调去中心化。在第十五讲介绍布迪厄的时候,两位作者尤其强调布迪厄主张的“建构主义的结构主义”,如何既离不开结构主义,又发展出结构主义与功利主义的混合物。布迪厄常以教育为例:成功者往往自诩其成功是个人奋斗所得,包含了自己的偏好与能动性,但这仍然是结构再生产过程,其奋斗过程仍然遵从了现有的社会价值观。经由布迪厄的折衷,作者转向了法国传统的另一面:“反结构主义”。习惯了美国社会学的学者通常对十六讲的三个理论家非常陌生,但他们在法国却相当有地位。他们分别是创办《社会主义或野蛮》(Socialisme ou Barbarie)杂志、强调人的想象力与创新力的卡斯托里亚迪斯(Cornelius Castoriadis),重视社会运动与社会变革研究的图海纳(Alain Touraine),探讨人生叙事性与自我感的诠释论学者利科(Paul Ricoeur)。实际上,随着后现代化和全球化的发展,人们生活的灵活性与自主性增强,英联邦传统下的社会理论家也开始重视法国传统中被忽视的反结构主义者,尝试在他们和主流社会学之间建立关联(例如卡斯托里亚迪斯的研究,见Adams, 2014; Bouzanis, 2016, forthcoming)。

约阿斯和克诺伯打破和超越美国中心主义叙事的三种道路,充分结合了美国、英国和法国理论的不同故事,体现了社会理论传统真实形成过程——理论与经验的跨国互动,理论传统的跨国交汇,思想资源的本国传承。

重新欣赏美国当代特色

我们最后不妨再回到美国中心主义的社会理论叙事,重新思考约阿斯和克诺伯所打破和超越的究竟是什么。前面说过美国中心主义有两个支架点,《社会理论二十讲》重新引入欧陆抽象理论,反思“三分天下”框架,这几乎让我们以为,分支社会学和社会学理论的发展无甚关系了。在该书多个章节的末尾,作者将社会理论延伸到分支社会学,似乎暗示,只有在思想巨人发明了超越各分支的理论之后,经验研究者才知道如何发展自己分支领域的理论。比如,作者在总结冲突学派之后,继续谈社会运动等研究领域的应用;在总结象征互动论之后,继续谈犯罪社会学等分支领域的发展。

如果我们再回到奥马尔·利萨尔多教授的教法,会发现他在教学当代理论时,一半课使用这本书作为教材,另一半课则直接讨论当代各个分支社会学中具有跨分支影响的理论。于是,我们不得不追问:分支社会学只是在应用理论吗?被约阿斯和克诺伯忽视的分支社会学,在理论上具有怎样的地位?反过来,有些醉心于社会理论的读者可能会这样发问:那些分支社会学的理论太微观、太具体、太经验,怎么能被视为社会理论呢?对于这个疑问,我有两个建议,或可为反思《社会理论二十讲》写作框架局限性提供角度。

一方面,我们必须回到社会学的历史,理解“三分天下”框架之所以过时,不仅是出版业的保守态度和以美国为中心的叙事所致,还是因为该框架形成于美国社会学的理论与经验研究分家的时代。翻开这套框架兴起前后(从二战前夕到1960年代末)的美国社会学历史,经验研究和理论研究之间往往互不往来,即使我们相信帕森斯在当时如日中天,但谁又能指出在哪些社会学领域、有什么代表作是明确使用他的结构功能论呢(Blumer,1954;Merton,1968;Zhao,1996)?上过社会理论课程的学生,往往感觉这门课对自己的经验研究帮助甚少,这正是因为当年“三分天下”的框架多半是理论学者在自己的“一亩三分地”里结出的果。但是,1970年代之后,经验研究和理论研究的联系变得紧密起来,因为历史社会学、文化社会学、经济社会学等分支领域逐渐在美国社会学学会里建制化。各大分支社会学形成了以自己的经验实例为中心的教学与研究模式。例如,如果学习和研究历史社会学,必读的书目会是《国家与社会革命:对法国、俄国与中国的比较分析》这样的实例名著,探讨革命与国家建构理论,而非吉登斯、卢曼的社会变迁理论。

另一方面,我们要正视当代分支社会学的跨分支理论贡献。宏大理论的吸引力往往在于它们能够做到既普适又深刻,某一分支社会学发展出来的理论,通过不断沟通与汇聚其他分支的研究,也同样能够做到这一点。再以历史社会学为例,该分支学者通过分析法国大革命等重大事件,发展出历史时间性的理论,探讨了为什么历史既有路径依赖又有偶然性等深刻议题,也对政治社会学、劳工运动社会学等领域产生了影响,形成了跨分支的普适性(孙宇凡,2021)。

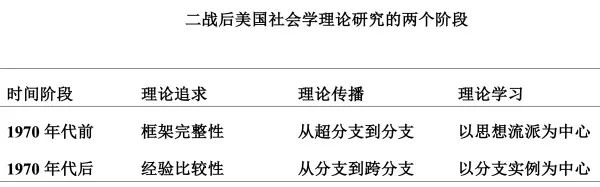

总的来说,不管是社会学史还是当代实践,都说明理论与经验的关系正在改变。我总结了1970年代之前和之后美国社会学理论研究的两种模式。这一变迁给今日的社会理论研究者提出了两难挑战。如今,当我们要评判一本社会学理论教材,究竟重视的是它和社会学理论学者对话,还是和社会学分支研究者的对话?面对这个两难框架,如果一本教材选择了前一种方式,将会写成不容易和如今社会学实践结合的“理论家史”,重点放在阐述韦伯、帕森斯、哈贝马斯等大师。如果一本教材选择了后一种方式,将会写成社会学家的“实践方案史”,重点放在理解制度、文化、网络等概念在不同分支研究中的发展。约阿斯和克诺伯选择了前者,同时尽量兼顾后者,但最后还是力有不逮。他们提供的是超越分支的各大理论,并探索在各个思想学派传承与对话的过程中,一代代社会理论家是如何迈向越来越完整的理论框架的。但是,在如今社会学分支化的情况下,如何书写后一种方向的社会学理论教材也越发值得思考。

这个两难能弥合吗?尽管我们目前还没有看到有力的融合方案,但也许奥马尔·利萨尔多的建议值得思考。我将他的话作为本文的结尾,希望引起学界共同思考。他在就任《美国社会学评论》主编后,写下《在〈美国社会学评论〉发表理论论文》一文,提供了一个实操办法:如果你是理论学者,请在投稿前先把你的理论论文给那些“非理论”取向的学者读一读,请这些朋友给一些意见。

延伸阅读

杜威,2015,傅统先、郑国玉、刘华初译,马荣校,《杜威全集 晚期著作(1925 - 1953):第1卷(1925)》,上海:华东师范大学出版社。

孙宇凡,2021,《历史社会学的逻辑:双学科视角下的理论探索》,成都:四川人民出版社。

扫描二维码推送至手机访问。

版权声明:本文由网友在品度娱乐发布,内容仅为作者个人观点。如涉及作品内容、版权和其它问题,请与本站联系。(QQ:2861696926)